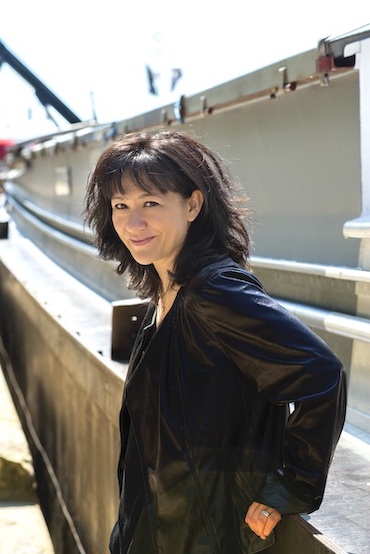

La musique est une langue universelle en laquelle Marie-Josèphe Jude a très tôt trouvé refuge pour libérer des sentiments intériorisés, les touches de son piano se muant en parfait territoire d’expression. La regarder jouer les yeux fermés, dans un état presque hypnotique, suffit pour comprendre que la musique est d’abord un merveilleux voyage intérieur dont Marie-Josèphe Jude se nourrit et ce depuis qu’à l’âge de cinq ans l’enfant prodige a intégré le Conservatoire de Nice s’adonnant avec la même aisance naturelle au piano et à la harpe. Aujourd’hui concertiste de renom international et professeure au Conservatoire national de Paris, Marie-Josèphe Jude nous délecte de ses deux merveilleuses langues maternelles pianistiques entre musique romantique et compositeurs français de Debussy à Dutilleux, Ohana ou Ravel. Prêts pour le voyage !

« La rencontre avec le piano m’a permis d’exister sans avoir besoin de parler. »

Tous vos frères et sœurs ont pratiqué la musique. Votre frère Charles, aujourd’hui directeur du ballet du Grand Théâtre de Bordeaux, a d’ailleurs été danseur étoile. Est-ce là l’héritage de votre papa, mélomane, et qui rêvait d’une carrière de musicien ?

Oui et je pense qu’on a réalisé là l’un des rêves de sa génération où le métier d’artiste était encore plus incertain qu’aujourd’hui. Mon père chantait et possédait d’ailleurs une très belle voix d’opéra. Il a également pratiqué le violon en amateur. Pourtant, lorsqu’il a souhaité réellement se lancer dans cette carrière artistique, ses parents l’ont freiné. Mon père est donc devenu magistrat. Il a néanmoins laissé une empreinte très forte dans notre fratrie. Nous sommes sept et la plupart d’entre nous avons fait de la musique. Mon frère a commencé la danse sur le tard, à presque dix-huit ans, et ça a été une véritable révélation. Me concernant, j’étais la petite dernière de la famille. Comme je voyais mes frères et sœurs pratiquer pour certains le piano, pour d’autres la harpe, la musique faisait donc partie intégrante de mon quotidien. Ensuite, c’est la rencontre de certains professeurs qui m’a finalement amenée vers une approche musicale disons plus sérieuse au conservatoire de Nice. J’ai perdu mon père jeune mais je pense qu’il a dû apprécier que nous poursuivions ainsi son rêve de jeunesse.

Vous êtes entrée à l’âge de cinq ans au Conservatoire de Nice. Wagner disait que « La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. » La musique, cette langue universelle, a-t-elle été un refuge pour vous exprimer après le décès de votre papa où le piano s’est mué en un confident ?

Je pense que c’est ainsi qu’énormément d’artistes envisagent la musique. Cette nécessité presque vitale de la musique tient d’ailleurs un rôle primordial dans la sélection qui s’opère au fil des années. Chez les enfants qui pratiquent un instrument, on se rend compte qu’à l’adolescence, certains décident d’arrêter pour diverses raisons. J’ai fini par me dire que celles et ceux qui poursuivaient dans cette voie ne pouvaient tout simplement pas imaginer de vivre sans la musique, une musique qui permet d’évacuer ce que l’on ne parvient pas toujours à exprimer par le langage. J’étais une petite fille particulièrement timide et je pense que la rencontre avec le piano m’a permis d’exister sans avoir besoin de parler. Finalement, j’étais presque mon piano et m’exprimais au travers de pièces que l’on me donnait à jouer. J’ai eu la chance qu’à Nice il y ait eu cette particularité où, dès le primaire, il existait des classes musique/école. L’école se situait au sein même du conservatoire, ce qui fait que j’étais du matin au soir baignée dans un environnement musical permanent.

Vous viviez donc en immersion ?

Tout à fait. Pierre Cochereau qui était le directeur du conservatoire de Nice à cette époque donnait également une impulsion très forte, aux professeurs comme aux élèves. C’était un homme à la personnalité très généreuse qui a, à mon sens, beaucoup compté quant au fait que de nombreux niçois soient devenus des musiciens professionnels.

Le choix de se tourner vers une carrière de musiciens professionnels est donc intimement lié aux rencontres, aux professeurs que l’on croise sur son chemin ?!

Même s’il existe des exceptions de personnes qui feront de la musique peu importe les rencontres, je pense effectivement que c’est un paramètre qui compte beaucoup dans cette envie d’en faire un métier. Le cadre, l’environnement sont là des éléments d’une importante primordiale. En France, je regrette d’ailleurs que les choses soient extrêmement séparées et les conservatoires des lieux où, quelque part, on n’ose pas souvent franchir la porte. Peut-être est-ce en raison de l’image quelque peu élitiste que cela véhicule !? C’est une image fausse puisque les conservatoires sont justement très facile d’accès et il est bien dommage qu’ils pâtissent de cette idée préconçue.

Jean-Claude Pennetier, qui a été votre professeur en classe de perfectionnement au Conservatoire de Paris me disait : « J’envisage la musique et la foi comme des possibilité d’entrer à l’intérieur de ce qui est. » La musique, même si elle ouvre vers l’extérieur, est-elle un voyage intérieur lorsque vous jouez les yeux fermés, dans un état hypnotique ?

Il est vrai que lorsque j’étais enfant, je vivais quelque chose de très particulier puisque je « dormais » pendant mes prestations qui se résumaient souvent à des examens. Je me réveillais à la dernière note. Comme je l’expliquais à mes professeurs, je n’avais plus aucun souvenir à partir du moment où je commençais à jouer la pièce, ne reprenant vraiment connaissance qu’à la fin du morceau. C’est un état qu’il m’a été difficile de perpétuer. D’ailleurs, lorsque j’ai pris conscience du fait que je jouais devant des personnes qui me jugeaient, j’ai connu le trac. Je n’ai alors pas cessé de chercher à retrouver cet état de transe qui était le mien lorsque je jouais et où le fait d’être dans le texte, dans la musique me permettait de totalement passer au second plan. Cet état me donnait la possibilité d’oublier une conscience trop aigue de ma propre personne et ce sentiment d’être regardée, jugée. J’avais besoin que la musique me dépasse et il est vrai que Jean-Claude Pennetier enseignait magnifiquement bien cette approche du jeu qui vise à une élévation de soi. Même si je n’avais que seize ans lorsque j’ai été son élève et que, parfois, je ne comprenais pas vraiment la réelle portée de son discours, c’est bien plus tard que j’ai réalisé à quel point son enseignement avait influé sur la pianiste que j’étais devenue et qui intégrait cette nécessité d’élévation de sa propre personne lorsque l’on se met au piano. Je constate d’ailleurs que les professeurs plantent ainsi des graines dans l’esprit de l’élève, des graines qui un jour donneront un fruit. On se rend compte que, vis-à-vis de l’enseignement, les enfants sont des sortes d’éponges qui emmagasinent le discours du professeur de manière souvent inconsciente pour que, plus tard, des choses, qu’elles soient positives ou négatives d’ailleurs, ressurgissent, donnant toute notre vie durant des fruits. Moi qui aujourd’hui enseigne au Conservatoire national de Paris, je constate l’importance et l’influence des professeurs qui sont passés avant moi auprès des élèves que j’ai dans mes classes.

Pensez-vous à ce titre que le jeu du pianiste soit le reflet de sa propre personnalité et cela s’applique-t-il à votre propre jeu ?

Je pense que nous sommes un peu comme des comédiens, faisant en cela le même travail d’interprétation. Nous avons au départ ce point commun de travailler un texte. On constate d’ailleurs que lorsque les grands comédiens jouent, ils deviennent transparents dans le sens où l’on ne fait même plus la différence entre ce qu’ils sont et le rôle qu’ils interprètent. La personne s’efface devant l’interprétation. Là, sans même que cela soit conscient, la personnalité transparait. Cela passe déjà pour les musiciens par la lecture de la partition qui est une première interprétation spirituelle du texte. Il y a donc déjà une phase qui est « je lis, j’interprète ». Puis vient la phase : « je comprends ». Là, le processus passe par la conscience avant que n’intervienne ma propre réalisation donc, mon son, ma technique… là où la personnalité se révèle réellement. Bien sûr, il faut savoir comme le disait mon professeur d’Aldo Ciccolini, se fondre dans la volonté du compositeur et donc apparaître le moins possible.

La harpe, que vous avez pratiqué pendant 12 ans, a-t-elle selon vous participé à façonner votre manière d’aborder le piano ?

Sans aucun doute même si je ne m’en suis rendu compte que bien plus tard. La harpe est un instrument où l’on pince la corde. L’écriture pour la harpe et le piano se ressemblent d’ailleurs énormément, beaucoup de pièces écrites pour le piano pouvant être jouées à la harpe ; l’inverse étant bien sûr vrai puisque l’on peut quasiment tout jouer au piano, l’instrument roi ! Le fait d’attraper la corde à la harpe est quelque chose que je reproduis au piano. J’ai ainsi, dans le geste, une prise de son qui s’apparente à une prise de corde. Dans mon jeu pianistique, j’avais d’ailleurs un défaut majeur que Aldo Ciccolini me reprochait beaucoup et qui prenait racine dans mon jeu de harpe. Avec cet instrument, on ne joue qu’avec le pouce, l’index, le majeur et l’annulaire, sans utiliser le petit doigt. Au piano, je reproduisais la même chose en recroquevillant mon petit doigt ce qui, comme Aldo me l’expliquait fort justement, était une source de tension. J’ai donc dû modifier mon jeu pianistique et corriger ce défaut. Concernant le son, comme avec la harpe on se situe très près de la caisse de résonnance, la répercussion du doigt et le résultat sonore sont beaucoup plus directs qu’avec le piano où il y a là une certaine distance et où le marteau tape sur la corde. Je suis intimement persuadée d’avoir cherché dans la musique française de Debussy ou Ravel, qui ont beaucoup écrit pour la harpe, cette sonorité très spécifique. Parfois même, dans mes enregistrements, il m’est arrivé de me dire que mon son de piano était très proche de celui d’une harpe. Je pense donc que même si c’est inconscient, je suis à la recherche d’une sonorité douce et sans attaque.

Vous avez été élevée dans la religion Bouddhiste où ce qui a été fait, même s’il s’agit d’un échec, doit permettre de se construire et où le « on a fait du mieux que l’on a pu » prévaut sur une hypothétique quête d’absolu. Cette philosophie de vie vous a-t-elle servi dans votre carrière musicale face à un échec même relatif ?

Absolument et c’est là toute la subtilité de l’angle de vue. Ma mère est sino-vietnamienne, élevée dans un environnement Bouddhiste au Vietnam. Je pense qu’elle n’a pas du tout calculé ce qu’elle transmettait mais plus qu’une religion, c’est cette manière particulière de regarder les choses qu’elle nous a transmise. Nous sommes là plus dans le registre de la philosophie que des principes de vie. J’ai donc grandi avec cette idée que l’on apprenait bien plus de ses échecs que de ses réussites qui pouvaient être la résultante de certaines facilités voire d’un don qui ne passaient pas par la conscience. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, cela vous oblige à vous arrêter dessus pour tenter d’en comprendre les raisons. La démarche de se retourner sur un échec même relatif conduit à une interrogation qui, forcément, vous enrichit puisque l’acte inconscient devient conscient. Je me souviens par exemple avoir passé très jeune le concours Clara Haskil et, même si ce n’était pas dans mes compétences de l’époque, Aldo Ciccolini avait décidé de m’y envoyer pour m’entrainer. Je n’étais pas parvenue à passer le premier tour qui, dans tout concours, est le plus difficile car c’est là que la plus grande sélection s’opère. Maria Joäo Pires faisait partie du jury et, lorsque les résultats ont été proclamés, elle était attablée à un café en face du théâtre où se déroulait le concours et avait proposé aux candidats non sélectionnés de venir la voir pour leur expliquer la décision du jury. C’était une démarche originale et pas très courante. J’avais pris mon courage à deux mains et étais donc partie, après les résultats, la retrouver dans ce café. Maria Joäo Pires m’avait expliqué si précisément et avec une telle justesse tout ce qui pour moi, à seize ans, n’avait pas fonctionné dans ce concours, de mon choix de pièces à mon jeu trop introverti, que j’ai finalement mille fois plus appris en échouant à ce premier tour que dans beaucoup d’autres concours où cela passait mais où, finalement, je repartais sans avoir appris grand-chose. Là, bien sûr, j’ai eu cette chance que Maria Joäo Pires soit disponible et ait envie de partager avec les candidats. Je me souviens que nous nous sommes même rendues chez la personne chez laquelle elle logeait et qui possédait un piano afin qu’elle me montre mes erreurs. Du coup, ce qui sur le papier s’apparentait à un échec est devenu une merveilleuse opportunité. Tout dépend donc de l’angle où vous vous placez pour regarder les choses et, comme la vie est longue, il faut prendre conscience que l’on peut influer sur le chemin qui est le nôtre.

Au CNSMP, vous recevez donc l’enseignement d’Aldo Ciccolini. Aldo Ciccolini a été un peu votre mentor puisque votre maman était parvenue à organiser une audition devant ce merveilleux pianiste après le refus de Pierre Sancan. Au-delà du pianiste qu’était Aldo Ciccolini, son répertoire impressionnant vous a-t-il permis d’attiser votre curiosité pour des compositeurs un peu oubliés ?

Complètement. Aldo était d’ailleurs presque militant de ce point de vue-là. Je me souviens qu’après vingt années d’enseignement au conservatoire, il en avait un peu assez des « Études » de Chopin et il nous faisait donc étudier celles de Godowsky qui sont mille fois plus compliquées car elles reprennent la même difficulté mais aux deux mains. Aldo Ciccolini n’était pas véritablement ce que l’on peut appeler un pédagogue. Expliquer, ce n’était pas son truc ! Par contre, il possédait un bagage musical tout simplement inimaginable, capable par exemple de vous reproduire de mémoire tous les concertos. Naturellement, à ses côtés, on avait déjà l’esprit ouvert. Il nous offrait un merveilleux champ des possibles et nous permettait de prendre conscience que le piano ne se limitait pas à Chopin. Ce n’était pas volontaire de sa part, mais simplement quelque chose de très naturel qu’il nous transmettait. Aldo Ciccolini et Maria Curcio-Diamand, tous deux napolitains, ont extrêmement compté dans mon parcours pianistique avec des méthodes pédagogiques très différentes dans leurs approches mais merveilleusement complémentaires. Devant Aldo, j’étais comme une enfant qui apprenait par mimétisme. Cela passait donc par un canal qui n’était pas du tout cérébral. Maria Curcio-Diamand, que j’ai rencontrée des années plus tard, vers vingt et un an, m’a permis de reprendre un travail extrêmement conscient, structuré, méthodique et ainsi m’ouvrir à une toute autre approche.

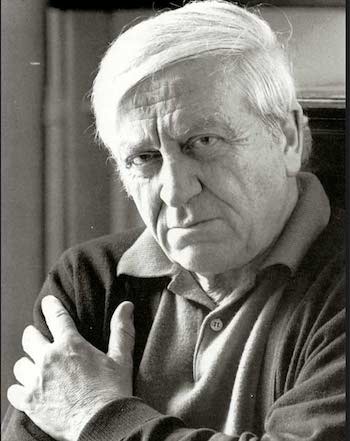

À 11 ans, à Nice, vous rencontrez un autre « monstre sacré », György Cziffra, homme brisé qui vient de perdre son fils. Il vous laisse jouer au milieu de ses récitals du piano et de la harpe, votre autre instrument donc. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments ?

Je me souviens du décalage entre l’immense artiste, le maître, la quasi-légende qu’était Cziffra pour tout pianiste et la simplicité absolue de cet homme dont le rapport à la musique et à la scène s’avérait tellement frais. Cela était doublé d’une simplicité et d’une humilité telles que l’on prenait forcément conscience de cette nécessité à, avant toute chose, servir la musique aussi grand que soit le musicien qui la transmet. Être confrontée à cela très jeune m’a permis de prendre conscience de cette nécessité pour le musicien de s’effacer devant une musique et des compositeurs bien plus grands que nous.

Aujourd’hui professeur au Conservatoire, êtes-vous, dans votre approche pédagogique, un peu tous ces merveilleux professeurs dont vous avez croisé la route ?

Même si beaucoup de choses nous échappent, je pense que l’on est forcément la somme de tout ce que l’on a reçu et du tri que l’on a opéré naturellement. Je me souviens que j’avais une adoration pour à la fois Madame Fontan-Binoche qui était ma professeure de harpe à Nice et qui a formé énormément de harpistes et pour Maria Curcio-Diamand. Toutes deux m’ont vraiment permis d’aller très loin dans l’apprentissage, l’approche de l’instrument. Le dénominateur commun de ces deux femmes était leur douceur et leur patience. Je suis persuadée que l’on ne peut rien obtenir de quelqu’un en le mettant sous pression, méthode qui hélas a été finalement très longtemps utilisée dans l’enseignement avec cette idée sous-jacente qu’elle permettait de solidifier le caractère. Je me souviens d’ailleurs d’une de mes professeurs à Nice qui possédait certes une culture incroyable, était une bonne pédagogue d’un certain point de vue mais enseignait avec une férocité et une violence incroyables. Même si j’ai beaucoup appris à ses côtés, je me rendais au cours avec la boule au ventre, me demandant sans cesse si elle allait trouver mon travail satisfaisant ou si ma partition allait voler dans les airs. C’est là pour moi un contre-exemple de ce que je veux être comme enseignante. Mes élèves ne doivent pas venir à mes cours en ayant peur. Même s’il convient d’être intransigeant sur l’exigence, la musique doit rester un partage. La rigueur doit se situer par rapport au rôle d’interprète et pas dans une hypothétique quête d’être le meilleur. C’est n’est pas là à mon sens le bon chemin à prendre.

Doit-on sacraliser le texte et quelle est votre définition de l’interprétation face à ce texte figé et aux indications parfois précises à l’extrême comme chez Debussy par exemple ?

Il est vrai que Debussy est un exemple incroyable avec un souci de la précision dans l’écriture presque obsessionnelle. Je pense que l’interprétation dépend grandement du bon sens. Bien évidemment, on va se baser sur toutes les annotations sachant avec toute l’humilité nécessaire que l’on ne pourra jamais être sûr que ce que nous jouons est précisément ce que le compositeur souhaitait entendre. Après, je dirais qu’il faut quand même laisser sa part personnelle d’interprétation et de liberté s’exprimer. Malgré tout ce que l’on va faire ressortir en tant que professeur chez l’élève par le biais de remarques et un apprentissage de la lecture du texte, je souhaite avant tout ne pas brimer en empêchant l’élève d’avoir justement sa propre vision de l’œuvre. Je suis d’ailleurs ravie lorsque certains de mes élèves prennent quelques libertés. Je n’ai en effet pas la prétention d’imposer un tempo tout simplement parce que Beethoven ne me l’a jamais confirmé personnellement. Il suffit d’écouter différentes versions pour se rendre compte des personnalités et des sensibilités de chacun. Lorsque vous écoutez Richter, Gilels, Arrau ou Michelangeli, vous mesurez les grands écarts incroyables en fonction des personnalités et, pour autant ça fonctionne. On ne peut donc pas dire que cette interprétation est meilleure que telle autre, puisque cela dépendra de notre propre sensibilité, de notre ressenti. Nous sommes simplement là dans une lecture différente d’une même pièce. En tant que professeure, on peut avoir des convictions mais pas de certitudes. Ce que l’on cherche à insuffler, c’est la conviction car sur scène, il est primordial être convaincu de ce que vous dites et souhaitez transmettre au public venu vous écouter. Après, vous pouvez très bien lors d’un enregistrement graver telle œuvre dans un certain tempo pour vous dire ensuite que cela fonctionnerait peut-être mieux un petit peu plus vite ou lentement. Il faut laisser la porte ouverte et les élèves le sentent bien.

Si le concert est un moment par définition sur lequel on ne peut pas revenir, l’enregistrement est une photographie d’un moment. De Brahms dont vous avez enregistré l’intégral des œuvres pour piano à Mendelssohn ou Ohana, comment abordez-vous le disque, ce moment que l’on souhaite voir tendre vers la perfection ?

J’ai beaucoup changé d’attitude depuis mon premier disque enregistré en 1994. À l’époque, je faisais moi-même le plan de montage, réécoutant tous les rushs afin de décider du choix de chaque prise ; J’y passais un temps infini. On pouvait intervenir sur tout et cela me paraissait un outil magique par rapport au concert où, par définition, vous ne pouvez pas revenir sur un passage même si vous le jugez mauvais. Je me souviens que pour ce premier disque, je devais avoir au moins quinze prises par pièce là où après cinq ou six vous commencez largement à perdre de votre fraicheur. Je pense que je m’entêtais dans une quête de prise parfaite que, forcément, je n’obtenais jamais. Au bout d’un certain temps, par fatigue, j’abdiquais. À l’écoute, je me rendais compte que les prises se ressemblaient toutes quand même beaucoup et qu’au bout du compte, celles qui s’avéraient vraiment intéressantes étaient forcément les premières. Finalement, un jour mon éditeur m’a proposé d’enregistrer un disque en concert, ce que j’ai fait pour le troisième disque consacré à Brahms. Cela m’a demandé une préparation phénoménale puisqu’il me fallait être plus que prête pour assumer un tel enregistrement d’un seul jet. Je l’ai fait et cela a fonctionné. J’ai renouvelé l’expérience pour les « Nocturnes » de Chopin qui est une musique d’improvisation qui ne supporte pas la répétition ; particulièrement pour ces « Nocturnes » où l’on a le besoin de s’évader et de laisser venir les choses à soi, spontanément. Aujourd’hui, avec l’expérience, j’essaye d’opérer un compromis entre l’acceptation du fait que le disque est effectivement une photo d’un moment qui ne sera pas parfaite et, en même temps, la nécessité d’aller au bout d’un travail de préparation, tentant de me rapprocher de ces petits moments magiques que j’ai pu parfois toucher du doigt lors de mon travail en amont de l’œuvre. On a cette impression d’être dans la justesse d’un passage, d’une note. C’est un sentiment rare dont je mesure le côté précieux et que je tente de retrouver lors de l’enregistrement même si j’en connais son caractère éphémère. Je ne cherche plus la perfection car je ne suis pas sûre qu’il s’agisse là réellement du but à atteindre.

Cette spontanéité doublée d’un gros travail en amont est également ce à quoi vous vous êtes attachée pour votre dernier album en compagnie de la flutiste Raquele Magalhaes ?

C’est beaucoup plus facile de garder cette spontanéité quand on est deux car ce que vous faites seule, vous ne pouvez le faire subir à quelqu’un d’autre. Être deux, cela permet également de se redonner mutuellement de l’énergie. Lorsque l’on est seul, c’est là que nait le risque de s’enfermer dans une sorte de recherche d’absolu sans fin.

Sur ce nouvel album avec Raquele Magalhaes, vous vous êtes plongée dans la transcription. Cela modifie-t-il là encore le regard que l’on porte à une œuvre ?

Ce sont en effet des transcriptions d’œuvres pour violon que nous avons transcrites avec cette jeune flûtiste qu’est Raquele Magalhaes qui est venue vers moi pour me proposer d’enregistrer ce disque. Avec mon influence je suppose, nous nous sommes tournées vers le répertoire de Debussy, Ravel et Schumann. Il est vrai que de tous temps, la transcription a été un exercice qui a permis de faire ressortir l’essence même de la musique. Regardez Bach qui est certainement le compositeur qui a été le plus transcrit dans tous les styles, y compris dans la musique actuelle ! On se rend compte que son discours est tellement fort qu’il tient la route dans toutes les circonstances et pour tous les instruments, passant bien au-delà de l’instrument qui sert à le transmettre. Dans cet exercice de la transcription, il est intéressant de se pencher sur l’essence du discours puisque l’on est obligé de sortir du cadre du son initialement prévu. On s’aperçoit dans ces « Romances » de Schumann que nous interprétons que, si elles ont été composées pour hautbois, Schumann avait déjà prévu qu’elles puissent être transposées pour un autre instrument. Hormis Beethoven où l’on voit bien que cela n’a été écrit que pour le piano, chez beaucoup d’autres compositeurs, on note cette possibilité de la transcription.

Autre point commun avec votre ancien professeur Jean-Claude Pennetier, vous avez donc interprété les œuvres de Maurice Ohana qui a fait de vous son interprète favorite. Devenir les doigts d’un compositeur contemporain en suivant ses indications diffère de fait d’un compositeur classique dont on n’a là que le texte. Le travail avec Maurice Ohana a-t-il modifié votre approche du texte ?

C’est grâce à Jean-Claude Pennetier que j’ai joué du Maurice Ohana puisqu’il m’a demandé de le remplacer pour un concert qu’il ne pouvait pas donner. J’ai donc auditionné pour Maurice Ohana alors que je devais être âgée de seize ans et ce afin qu’il accepte que je joue son œuvre. Je me souviens que j’étais arrivée avec l’ « Appassionata » de Beethoven, des ballades Brahms et du Chopin…

Et il a dit non ?!

Effectivement, il a dit non (rires) ! Il trouvait la musique allemande trop lourde. Ohana aimait Ravel, Debussy, Albéniz, Granados… Toutes ces musiques dont il était l’héritier. Il m’a demandé de déchiffrer son œuvre alors que je n’étais pas encore familière avec son langage. Je me souviens avoir été terrifiée à l’idée de devoir déchiffrer devant lui. Heureusement, Ohana savait mettre à l’aise. Il n’était pas du tout dans le jugement mais simplement dans un objectif de partage. Je me suis finalement décontractée, déchiffrant tant bien que mal. Après cela, il m’a dit que comme il travaillait également du Debussy et du Ravel, il acceptait de m’écouter pour me donner des conseils quant à mon jeu. Ce qui m’a marqué chez Ohana, c’est cette liberté qu’il donnait aux interprètes pour jouer sa musique. Il confiait la partition avec cette idée qu’à partir du moment où il avait fini d’écrire, cela ne lui appartenait plus. Il avait besoin du regard de l’interprète qui faisait vivre son œuvre. Ohana était un compositeur pas du tout figé, même s’il savait bien évidemment le caractère qu’il souhaitait donner à son œuvre. Il adorait le jazz, l’improvisation, la musique africaine et donc tout dans sa propre musique tendait vers cela et nous permettait de comprendre le swing, la rythmique, la nonchalance pour au mieux l’interpréter. Mais au-delà de ces indications que l’on peut qualifier de globales, il laissait libre sur les résonnance, l’approche du tempo. Cela m’a permis d’élargir le cadre et, selon les compositeurs et l’écriture employée, de voir ce qu’il était possible ou pas de s’octroyer comme espace de liberté. Selon la manière dont un compositeur choisit d’écrire, vous voyez tout de suite si cette possibilité d’ouverture est présente ou pas.

Vous vous sentiez donc plus libre avec Ohana que ce n’est le cas avec un texte d’un compositeur classique où, pour le coup, vous ne pouvez-vous fier qu’au texte ?!

Oui et en même temps, chez Debussy où, comme nous l’évoquions, tout est écrit avec la plus grand minutie, on note dans ses « Préludes » qu’il n’indique le titre qu’à la fin de la partition. Je pense que c’était là quelque chose de tout à fait volontaire afin de faire au mieux fonctionner l’imaginaire de l’interprète. Debussy était très précis sur les nuances, les durées, le dynamisme… mais je suis sûre qu’il avait une forme de liberté sur cet imaginaire sonore et l’empreinte que devait laisser le pianiste.

La Musique romantique allemande et la musique française de Debussy à Dutilleux, Ohana ou Ravel, sont-ce là vos deux « langues maternelles » pianistiques ?

En tous cas, ce sont là les langages que j’ai les plus explorés. Mes professeurs ont beaucoup influencé mon goût pour ces répertoires et il est vrai également que je n’ai pas d’affinité particulière avec la musique Russe par exemple même si je peux la jouer à deux pianos. Je me retrouve dans la musique de Brahms, Schumann et Mendelssohn ou bien encore Debussy, Ravel ou Dutilleux et toute cette musique française si magnifique et dont il me reste tant à explorer. J’ai passé si longtemps sur ce répertoire musical qu’au bout d’un moment, forcément ce langage entre en vous et devient comme vous le disiez une deuxième langue.